1968年12月22日是我们归侨知青奔赴海南岛的日子,至今已有50个年头来了。这具有特殊历史意义的日子是我们人生重要的转折点。这一天来自印尼的归侨知识青年从沙河华侨接待站激情彭拜高唱“到农村去到边疆去”的歌曲前往码头,乘坐红卫轮奔赴海南岛接受农村的洗礼。

这天晚上我们在轮船上聆听了毛主席“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示,热情再次沸腾起来,再次高唱“到农村去,到边疆去到祖国最需要的地方去!到农村去,到边疆去,到革命最需要的地方去!祖国啊祖国,养育了我们的祖国!要用我们的双手把您建设的更富强!革命的青年有远大的理想!革命的青年志在四方!到农村去,到边疆去!让生命发出更大的热和光,更大的热和光的”的歌曲。嘹亮激情的歌声荡涤在海洋,震耳欲聋的呐喊回旋在天空-“我们走对了”!这时的我们充满了理想,满怀报效祖国的赤子心。我们相信通过在农场的改造锻炼,我们能变得更优秀,让我们的祖国更加美好!让海外侨胞不再受人藐视凌辱!那时的我们少年壮志,单纯而乐观,充满了积极向上的活力与远大抱负。

面对艰难的环境、贫瘠的生活,总有一些担忧与无助。然而年轻的我和同伴们选择了去适应、去改变。活在当下,坚强和勇敢才是最宝贵的品质。人生虽有跌宕起伏,但因对理想和对前途光明的确信,使我仍能在艰苦环境中领受了幸福的滋味。

1981年3月31日根据国务院下达落实归侨知青政策的文件,我回到了广州,并在广东省侨联工作。在海南新盈农场十三个春秋,留下了我们最宝贵的青春年华。在这里,我们虽然经历了太多的磨练和风雨,交织着多少眼泪与痛苦。然而,当我回想起这段经历时,却也感叹它造就了我们这代人的不怕苦,不怕累,坚韧不拔的精神与顽强的意志。海南岛这片广阔的田地里,赋予我们人生的平台去成就一桩又一桩事业,收获一个接一个的荣誉与认可。虽然初到连队,那里的领导对我们有偏见,觉得我们这些从国外回国的青年,不懂劳动、不懂农活会给他们带来很多的负担等等。但我们用实际行动改变了他们的看法。

从场部到连队,所见处处是灌木丛生、荆棘遍野、羊肠小道、红土飞扬、非常荒凉。我们住的茅草房,是用泥土和香茅混合做的泥墙,房顶是用茅草盖的。房间是非常简陋,泥土地,泥巴墙,那里摆着四个木桩打的木板床和一张桌子。基本上是两人一间,我和吴顺元同宿一房。

21岁回国,23岁就上山下乡的我,原本想往做一个工程师的梦想。因印尼政局的突变,华校被封闭,国内文革动荡,失去深造机会,一切梦想付之东流。塞翁失马焉知非福,唯有积极面对现实,踏踏实实做好自己。

1969年4月海南农垦农场改制为海南建设兵团,我们原来的九队,就改成部队编制,五师六团十连。团长是乔仲清,政委姓张,名字不记得了。十连的书记许观果、队长徐定章,班长陈福世。我们和广州知青、阳春知青、汕头知青在农场里相识,他们是一群比我们更加年轻的一代人,我们一起生活和劳动,组建宣传队、篮球队,生活还是蛮充实和丰富。

在这里的生活、学习、工作中,我领悟到许多的生活哲理与为人处事之道,更学到了各种劳动技能:除草砍拔、挖穴种胶、筑巢盖房、伙夫煮食、教书育人、编写文稿、自编小剧、文艺宣传、体育竞赛、读书辅导、编辑板报、绘主席像,无所不做、无所不能,挺有用的万金油。另一方面,连队农场在我们这些活跃的归侨知识青年影响下,气氛变得活跃起来:我们从国外带回来的手风琴、GITAR和笛子、口琴都一一发挥作用,丰富了工人的文艺生活;我们跨师、跨连进行篮球对抗赛、巡回演出,都得到当地场员的赞许和喜爱。

1975年8月5日非常荣幸的参加了广东省知识青年上上下乡积极分子代表大会,这是我和其他农场的归侨知识青年在大会门口照相留念,感谢新盈农场领导长期以来对我的培育。

在老工人手把手的细心指导下熟悉了农活的技巧和方法的我们肩膀硬朗了,手臂结实了。在和老工人同吃、同劳动、同学习的日子里,我们深深感受到工人们的朴实和真挚。这些工人大部分是退伍军人,似如父母关心我们的身心健康和饮食。他们经常把家里辛辛苦苦养的鸡、鹅等美食送给我们,又邀请我们做客。他们的善良与真诚值得我们学习与敬重。

(这是场部组建的宣传队)

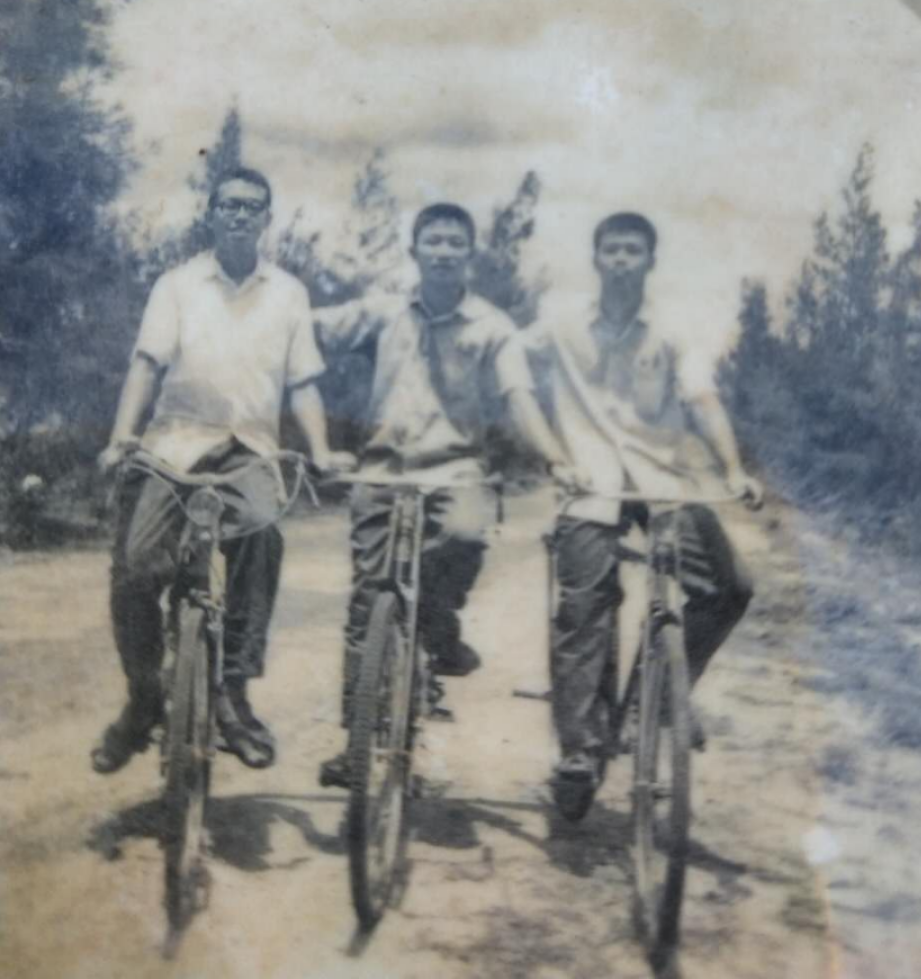

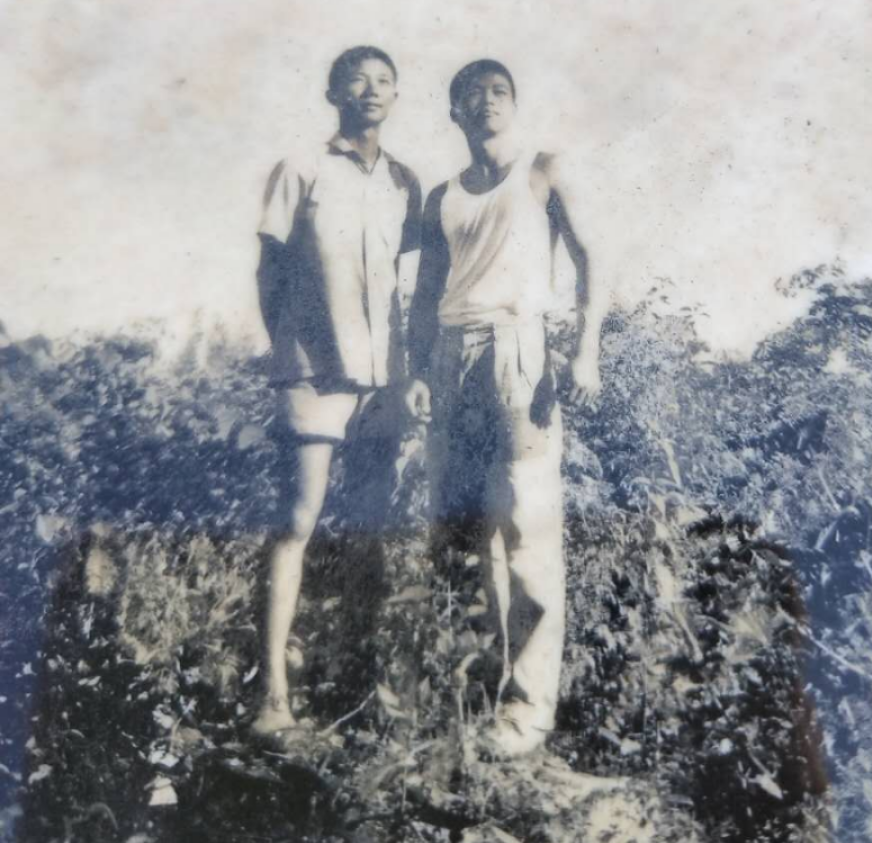

我和邱卓陵、张汉松、李纯光、吴顺元都是非常要好的归侨知青,我们一起生活、一起劳动、一起打球、一起跳舞、一起说笑,倒也乐趣无穷。

(住两隔壁的汕头知青彭雄鸿)

(这是阳春知青15岁就来到这里)

广州知青的陈建(陈健先回广州升大学了,为了帮我如愿早日回到广州,特别免费安排我家入住一间小楼阁,我非常感激他。)、董广超、谢群英、周爱好等都是非常优秀的青年。阳春的黄秀英、林德娇、肖容新等当时年纪都非常小,纯朴又活泼。

茅草屋里的生活乐趣、会战熬夜的战斗情景、篮球场上的斗智斗勇、演出舞台的载歌载舞、政治风云的评定、台风袭来的避风抢险,这一切经历有赏心悦目之时,又有触目惊心之刻;既锤炼意志、又展示风采。

在我眼里,这13载年华里,得到的比失去的要多得多。每每回忆这段砥砺奋进的经历、一份自豪感和幸福感就油然而生。

在我们非常彷徨的时候,祖国政府给了我们公正的重新评价和下达相应的侨务政策;在我们生活困难的时候,海外的父母依然那么的关注我们,送来了生活起居的必需品和五大件(单车、衣车、手表、录音机、电视)样样俱全;在我们生活难熬的日子里老工人传递的温暖:送来香喷喷的鸡肉、鹅肉、猪肉;无私的教导各种劳动的技能。我要非常感谢组织的看重,把我调到场部任场中学的教导主任。后来新上任的场书记王国生对我的海外关系给予了公正的评定和成全了我八年要求入党的愿望。我要感谢场中学的校长周源发,是他一直在支持我的工作,他的母亲还体贴我和妻子工作的辛苦,帮忙照顾我年幼的孩子们。我一直怀念他和他的母亲的恩德,我永世难忘。

说到我当教师,教导主任的这段经历自然最为难忘。我的学生们现在已经各奔东西,有了美好的家庭和事业,各有成就,有的是企业家、有的是老师、有的是医生,但是在我心目中他们仍是我最可爱的学生,我常常因他们感到欣慰和自豪。我虽然是一个非常严厉的老师和教导主任,但是我一直期盼他们的进步和有所成就,今天我可告慰自己我没有白费。他们至今仍和我心连心,关心我的健康和生活。2014年10月国庆后,原在场部中学首批初三重点班的学生邀请我到海南,这是我时隔33年回到我曾经在那里生活战斗的农场,和学生们相聚在一起那是非常轻松愉快的情景。现在的农场发展有些变化但还是百业待举、中学已经重新在其他位置兴建。原来的校址已废墟满地,校舍破旧不堪,令人唏嘘。

(这是和中学的老师一起在我家门口合影留念)

(这是和学生们返校参观在老校址广场合影留念)

五十年光阴,看似漫长,但如今我们这批归侨知青已各奔前程,有的已经回到印尼亲人的身边,有的在香港谋生成家立业,有的在国外读书就业,也有不少仍在祖国各地继续人生的幸福,就如我一样。青春年华已经释然,然而归侨知青的情结常在,那一段难忘,可贵的经历,总是在脑海里回放。

适逢奔赴海南50周年,作为见证这段历史的我念及彼时,心情依然激动澎湃。故此写下这篇回忆,与当年一起的伙伴们共同忆苦思甜;另一方面也想告诉后人,我们无论在哪个时代都会有所失,但也一定会有所得。时代在发展,年华不留人,珍惜当下,发愤图强,享受美好的人生。